從小就開始玩任天堂的遊戲,一路玩上來至今也 25 年了,除街機、少數極早期機子之外,老任歷代所有主機上的遊戲,或多或少都有玩到。作為一名大任粉,讓我來簡單回顧一下這些主機和遊戲;下圖是陪伴我一路成長的電玩夥伴們。

我不會詳細介紹各種細節,比較像是自身觀點的閒聊;各平台篇幅,因個人記憶、喜好、熟悉程度而有差異。按發售順序從 Game & Watch 到 Switch,與經歷過的老玩家們重溫,並分享給所有 NS 才入坑的新玩家們,如對"任"一平台有共鳴,歡迎交流、補充、分享。

註:超任、N64 是透過 Switch 官方 NSO 模擬軟體遊玩,GC 是使用可向下相容的 Wii 遊玩,而稀有的 VB 則是以 3DS 透過特殊方式體驗,圖片一部分是自身遊玩擷取,一部分是彙整自網路。

Game & Watch

任天堂建立電玩霸業的前夕,起於這台小小的、可以放到口袋的掌機。1980 推出的掌上型電子玩具,帶有螢幕與按鈕。靈感來自 Gameboy 生父橫井軍平,搭電車時看到乘客百無聊賴地按著計算機;在沒有手機的年代,搭車真的很無聊XD。

每一款產品就是固定一種遊戲,畫面僅由簡單圖案構成,透過明亮變化,呈現出角色簡單的動作。這款躲章魚觸角,趁機撿寶藏的遊戲我覺得特別好玩。

紅白機

原名 Famicom,因為日本機種的配色,台灣習慣稱其紅白機,是讓電玩從大型機台場,走向客廳電視娛樂的代表性產品,任天堂的電玩事業也自此成為一方之霸。

小一就開始玩紅白機的遊戲,在那 N 合一卡匣流行的年代,玩了超多紅白機的遊戲;八歲的我,超級瑪利只能玩到 8-4,庫巴丟錘子那邊,怎樣都過不了,玩到手指痛,記憶猶新。

因應 Switch 上官方模擬器平台,推出的專用手把;手感紮實的十字鍵和AB鈕,按起來很爽。

這段玩紅白機的平台跳躍與簡單動作遊戲的經歷,影響了自己日後對於遊戲的品味,從此都偏好操作技術帶來的遊玩樂趣,而且從小接觸真的有差,練就了打電動的手感,跟手殘可說是絕緣XD。

喜歡的遊戲有敲冰塊、氣球大戰、拆屋工。敲冰塊與氣球大戰有著奇妙的觸碰與移動手感,跟人一起玩會很爆笑。

拆屋工則是接關制、單一場景的動作益智遊戲,找到順暢的路線,邊躲避敵人、邊敲掉所有門;敲掉門的音效有種爽感。

超任

相信愛好角色扮演的老玩家,應該是愛死了那個年代的超任;經典 JRPG 曾出不窮,但我對 RPG 較無感,半款都沒玩XD。

超任手把以沈穩的灰色為主色,紅黃藍綠的四個按鈕,增添一種繽紛活潑的感覺。圓弧的兩側,握起來比紅白機手把舒服很多。

玩了幾款偏重操作技術的動作闖關遊戲;Super Punch Out!!,痛扁人的拳擊遊戲。

超魔界村,丟刀很爽,死得很不爽XD

超級大金剛1、2、3 代,美輪美奐的關卡美術與神級配樂。從 8 位元到 16 位元,色彩的進步感受巨大,超任的遊戲畫面很精緻,具有點陣藝術感。

此時期的任天堂,延續並完善了一些紅白機上的遊戲,也陸續開創全新系列。除了瑪利歐之外,薩爾達成功奠定了動作冒險類型的地位,其他像是 F-zero、星戰火狐、密特羅德、瑪利歐賽車、Mario RPG、耀西卡比,都將在日後的主機發光發熱。

超任之後,老任在主機上的競爭對手除了 Sega 之外,Sony 的 Playstation 也即將粉墨登場,爭奪充滿潛力的電玩主機大餅。

Game Boy 系列

Game Boy,這產品名稱實在傳神!粗略分為三種機型:灰階螢幕的厚重原版、彩色螢幕的 Color、媲美超任機能的 Advance。三個機種的發售時間其實剛好能對應到超任、N64 與 GC,但遊玩差異不大,放在同段落聊。

小學五年級之前跟阿公阿嬤住在雲林元長,在一個遍地都是田、超級無聊的鄉下長大。那時除了長輩們玩剩的紅白機之外,GBC 是我和弟弟的第一台電動,後續老爸也有加碼一台 GBA XD,滿載兄弟倆一同打電動的回憶。

GBC 的 Color Logo 有五個顏色,都有對應顏色的機種。

印象深刻的遊戲是瓦利歐與神奇寶貝。瓦利歐樂園系列,1~4代都很好玩,動作元素豐富、關卡帶有探索解謎性質、美術鮮明、突出的人物塑造。NSO 能玩到三四代,非常推薦,我個人覺得比瑪利歐好玩很多。

神奇寶貝金銀版(故意用當時的稱呼,才有那復古味兒),一輪破完之後,第二週目會到前作的城市遊歷,最後登上白銀山頂,挑戰前代冠軍,這流程設定真是棒,然後龍訓獸師其實是飛行系大師阿渡,帥爆!看不懂日文,中文攻略本被我們翻到破破爛爛,非常用功XD。

Virtual Boy

定義為桌上型遊樂器的 VB,由 GB 生父負責開發,是任天堂最為失敗的一台主機。據 Wiki 資料,老任花了四年開發,過程中就已察覺 3D VR 的概念太過超前當時的技術,並將大半開發資源調去下一代主機,在 VB 尚未完善的情況下草草推出,草草收尾XD。

裝置內有螢幕,要戴在頭上,利用兩眼看不同畫面的視差,顯示 3D 效果,玩的時候要擺在桌上,因此稱之為桌上型遊樂器,雖然外型怪異,但卻有著現今 VR 裝置的雛型,1995 年發售,非常前衛。

後續 3DS 掌機達成了裸眼 3D 的功能,卻沒有將任何一款 VB 遊戲移植過去,很可惜!為了體驗,還是想辦法用 3DS 玩了兩款 VB 的遊戲:瓦利歐樂園與瑪利歐碰撞。

遊戲性圍繞著景深去設計,前後景的視覺深度,感覺有五層以上;如下圖瓦利歐所在的沙漠場景和衝撞的殘影、瑪利歐往"螢幕方向"丟出龜殼,以多個圖層顯示的效果,很不錯。

3DS 上的遊戲,立體效果僅作為一種可有可無的加分選項,但是 VB 的遊戲 3D 效果幾乎可說是必要方式,不然會很難辨別出前後圖層的障礙或平台。雖然主機一敗塗地,但是上面少數的遊戲,是老任使用 3D VR 概念去設計出來的,以當時來看,很有新意。

N64

遊戲 3D 化雨後春筍的年代,老任再次展現其製作「好玩有趣遊戲」的設計實力,瑪利歐64與時之笛,好評如潮、無數玩家心目中的神作。N64 導入類比搖桿與手把震動功能,當時很厲害的創舉。

因為是剛進入 3D 的階段,如今看粗糙多邊形畫面,我覺得跟紅白機一樣,比較難啃。我透過 Switch 破關了數款 N64 的遊戲:瑪利歐64、時之笛、耀西物語、Rare 的經典作品阿邦阿卡大冒險一代。困難的魔吉拉面具,因為有玩過後續 3DS 重製版,想到它的難度、不方便的 UI、粗糙的畫面,就懶得再玩一次了。

買了 NSO 專用手把,具有多種手勢握法、奇葩三叉戟的造型,收藏價值高。本來要拿來玩時之笛,但不習慣它給的控制方式,還是用原來的手把玩。

最喜歡的 N64 遊戲是 F-zero X,這款冷門至極,老任超過二十年沒有正統新作的冬眠 IP。科幻風格的高速競技賽車,講究操作技術;在賽道上急速狂飆,刺激爽快,比新推出的 F-zero 99 好玩很多。另外,這遊戲反而是用 N64 手把才順,Switch 的類比鍵對這高速賽車來說太靈敏。超喜歡 Big Blue 賽道!

得力於優秀的美國工作室 Rare 之手,N64 時期有很多偏歐美風格的作品,例如:成人風,會撒尿的松鼠遊戲 Conker、間諜槍戰遊戲黃金眼007、新穎有創意,開車找鑰匙解關卡和打 Boss 的迪迪剛賽車等等;希望老任可以將 Conker 與迪迪剛賽車上到 NSO 陣容,蠻想體驗看看。

GameCube

有著方塊模樣的 GC,3D 發展逐漸成熟,老任開始推出一些新型態的遊戲作品;雖然我沒有原始主機,但因為 Wii 可以向下相容 GC 手把與遊戲,於是我用它玩了很多 GC 的遊戲。

蠻喜歡那個年代帶有科技感的 Logo,N64、GC、PS、Dreamcast,都透出一種當時的幾何美學。

紫色的 GC,有著繽紛的手把;常按的A鈕很大一顆,BXY 則圍繞著 A 鈕擺置,右類比靠內的位置讓右拇指推起來很舒服;LR 肩鍵內有彈簧,按起來的彈力回饋很爽,並且具有類比性質,壓下去有深淺程度差異,不是只有按與不按的狀態。

雖然鋒芒被同世代的 PS2 掩蓋,但我覺得 Gamecube 平台可說是老任本家遊戲發展最豪華、風格最多元的時期。路易吉洋樓作為首發遊戲,詭異陰森的宣傳影片,讓人很驚艷;也成功的塑造了瑪利歐弟弟、綠帽路易吉的角色形象,開闢新的遊戲路線。

手電筒照射的光影效果,非常到位。

我的愛,帶有 RTS 策略性質的全新 IP 皮克敏也在此平台登場,尋找火箭零件,逃出星球的一代、撿垃圾當寶物的二代,都有中文化移植到 Switch 讓人重溫,超讚!

薩爾達有卡通風格,在大海原航行冒險的風之律動,還有使用多台 GBA 當作控制器的多人合作解謎,四人之劍+。瓦利歐有 3D 動作平台遊戲、咚奇剛也有一款奇葩的打鼓闖關的遊戲(很難玩,也不懂為什麼要用打鼓控制XD)。

卡比賽車遊戲,先在一個開放的城市中探索與收集道具,升級載具,時間到再進入隨機競技比賽,超級有創意!瑪利歐賽車則有雙人合作玩賽車的機制 ,一人開車、一人丟道具;3D平台跳躍的陽光瑪利歐,關卡設計緊扣南洋渡假的主題,水的特效更是優異;還有多達四款、雙陸地圖多變的瑪利歐派對4~7代。

著重互動性的遊戲如動森、結合奇特任務,需要注意電力,幫忙打掃家裡,替一家人帶來幸福點數的小小機器人遊戲;有點像 PC 遊戲上帝也瘋狂,帶領村落,讓人民獲得幸福的黃色巨人德新。

特殊彈珠台遊戲,用麥克風音控指揮部隊,抬著「大玉」攻進敵人陣地,是款搞怪有創意的遊戲。

科幻風格的三個系列:星戰火狐動作冒險(有可愛狐狸娘)、3D探索銀河惡魔城的 Metroid Prime、未來感十足的高速賽車遊戲 F-zero,在 GC 上也都大放異彩。

豪不豪華?多不多樣?上述有些遊戲其實很一般,沒有好玩到能說嘴,但都是現在少有的風格。目前 Switch 本家陣容,大多是幾款系列作的延續,已少有全新作品,冷門系列更是被塵封許久。不過無可厚非,蓬勃發展之後,逐漸往熱門作品收斂,是自然趨勢,且要持續端出全新原創的作品也很難。

NDS

有著上下雙螢幕的掌機,下螢幕支援觸控,機身藏著觸控筆;在智慧型手機還沒盛行的年代,NDS 的遊戲已充分發揮觸控的可能:更方便的輔助操作與透過點擊拖曳的遊戲性。

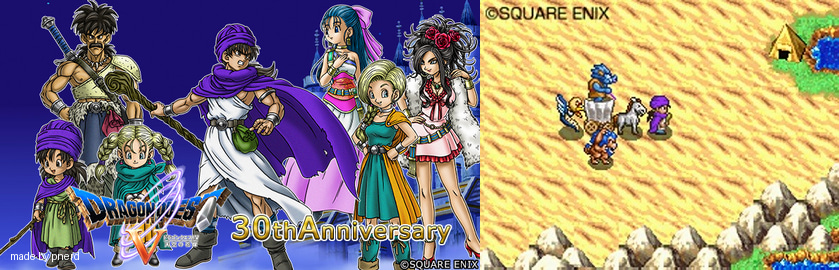

玩得比較深刻的遊戲有俯視薩爾達:夢幻沙漏和大地汽笛、節奏天國與 DQ5 重製。兩作薩爾達徹底活用機子特性,雖然全程包含移動都要使用觸控筆,讓人覺得有點硬要,但用筆玩遊戲的體驗還是挺深刻。

像是在地圖作筆記、畫出迴力鏢或是移動型炸彈的路線,還有用麥克風吹東西、吹笛子演奏。雙螢幕也有巧思,下螢幕寫東西,把機子闔上再打開,下螢幕的筆跡會跑到上畫面,如同印上去的效果。有些 boss 戰會使用上下螢幕呈現同一場景,遊玩時兩個螢幕交錯看,很有臨場感。

節奏天國也是全程以觸控方式遊玩,用筆在螢幕上點放和滑動打節奏,很好玩。下方影片是我覺得很鬧的一關,一公一母的摩埃石像在對彼此哼唱,節奏拍點 miss 的話會滴鳥屎下來XD。

重製的 DQ5 是我首次入坑勇者鬥惡龍,特色是抓怪來當夥伴一起戰鬥。選偶方面多了一個大奶傲嬌娘,不過我還是選青梅竹馬碧安卡,變態紳士是不會跟美色低頭的。

任天堂自 NDS 開始,在網路基礎設施上有所著墨,陸續推出數位下載的軟體(DSiware),及為遊戲提供連線服務的 Nintendo Wi-Fi Connection 服務。只不過,老任的網路服務,還有一段"已知用火"的路要走。

Wii

開發代號為 Revolution(革命),為電玩領域帶來了體感遊玩的旋風,二十幾歲以上的玩家應該都有經歷過那股熱潮。非常喜歡 Wii 的機型,簡潔全白的機身,傾斜的直立方式,視覺上有種向上拔起、迎面而來、引領眾人的感覺。

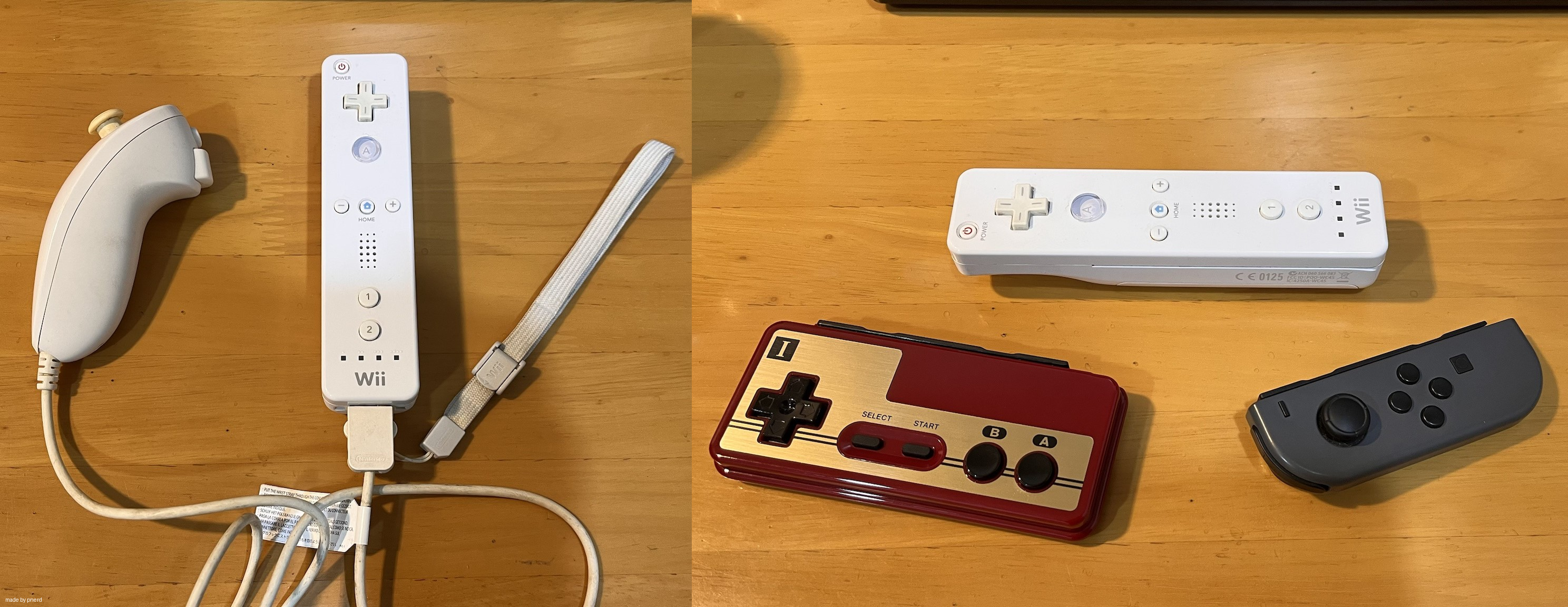

Wii 的手把很奇特,長長的一根像遙控器,尾巴能接上稱為雙節棍的手把;按鈕的手感非常優秀,回饋感極爽;橫著拿搖桿,等同紅白機十字方向鍵+AB鈕的配置,這一設計也有套用在 NS 的 Joycon。

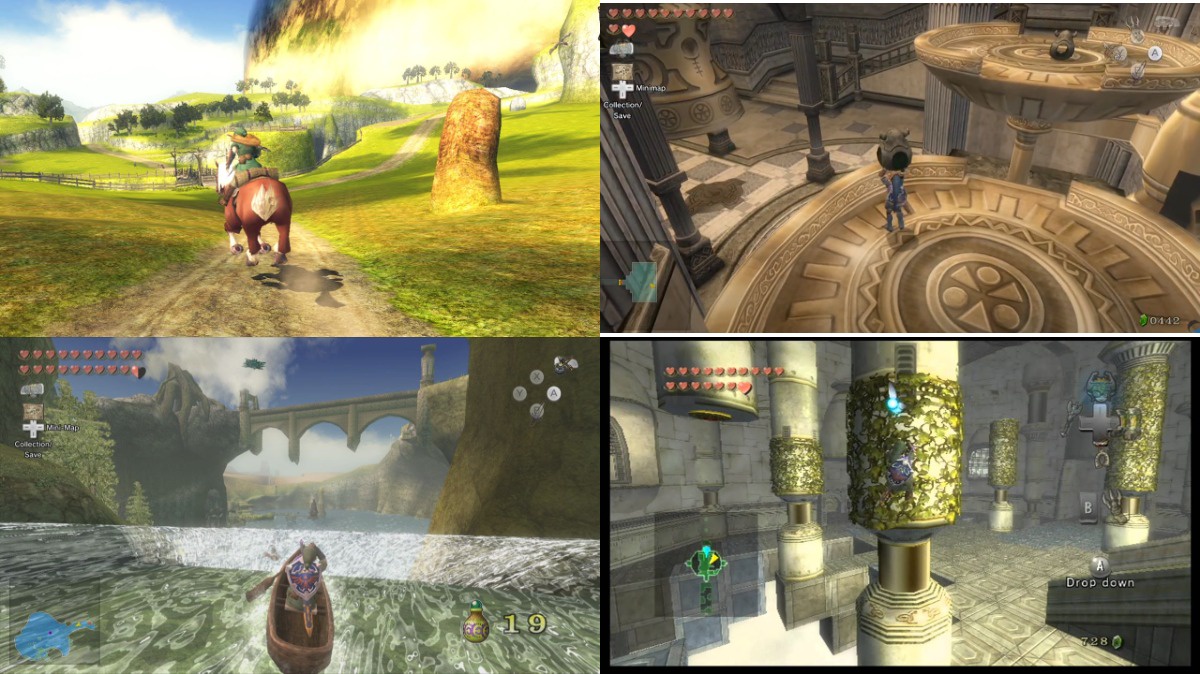

本家遊戲都是極度優秀,但說起深刻的遊戲,馬上想到的依然是兩款薩爾達XD(啊就老任的金字招牌) 和 Wii Sports Resorts。黃昏公主,黑暗壓抑、擬真奇幻的遊戲風格,在任天堂本家遊戲之中並不多見,希望能早日玩到中文化重製。

廣大的地貌與氣派的迷宮

傲嬌的米多娜公主,騎著狼林克;右下是個像鬼的 Boss,會讓人嚇到的那種。

導入體感玩法的天劍,評價兩極卻是舊薩爾達作品中我最喜歡的一款,迷宮解謎超級好玩。我自己超喜歡體感,提供了按鈕以外的控制方式,只要玩法能直覺、合理的搭配,就很棒;攻擊的砍刺方向、甩劍甩鞭、振翅飛翔、旋轉立體鑰匙等等運用,真的好玩。

Wii Sports Resorts,到一個渡假島嶼玩 12 種體感運動遊戲,不只球類,很多特別的運動如:獨木舟、水上摩托車、自行車、飛盤等,有些運動還會有另類變形。

我最喜歡的是"翱翔天空",有三種模式:跳傘,抓住眾多隊員,在空中拍到好看的照片;駕駛飛機,兩人對戰射氣球;開著飛機遊覽島嶼,經過島嶼的觀光地標會跳出導覽資訊,作為探索回饋。要同樂有同樂、想挑戰高分也有技巧埋藏其中,加上探索與解鎖的趣味,是款輕遊戲的傑作!

代表玩家的虛擬頭像,稱為 Mii 人物,也是在 Wii 時期導入。以前覺得不怎麼樣,醜醜的怪可愛,後來看了各種奇葩捏臉,漸漸覺得是很有意思的一套系統。品客翹鬍子有沒有!?

另外,在當時電玩主機已發展近 25 個年頭,老任開啟了稱為 Virtual Console 的模擬器平台,出了一卡車古早機種的遊戲;對逐漸長大或是不曾接觸的玩家來說,能方便的透過主機體驗一番,著實誘人。現今為了推行訂閱會員的誘因,取消了此一買斷制的 VC 遊戲,令不少玩家惋惜。

3DS

3DS 融合了 NDS 觸控與 Wii 體感的特色,新亮點則是遊戲可在沒有其他器具的輔助下,直接呈現 3D 效果,非常酷!酷完之後,就是把 3D 功能關掉,用普通模式遊玩XD。裸眼 3D 的視覺效果雖不錯,但眼睛真的太疲勞,而且關掉 3D,遊戲依然有趣。

在智慧型手機侵蝕了掌機遊玩的需求、新點子不夠吸引人,還有日本自家陣地,發售沒多久就遇到百年一遇的 311 大地震,3DS 出師不利;兩萬五千日元的發售價格,沒幾個月直接大砍一萬元救銷量,這麼激烈的降價策略,可見是多麼嚴峻的狀況。

後續透過穩定的本家陣容,魔物獵人、寶可夢等等知名作品,站穩腳步緩步向上。雖然說 3D 噱頭居多,但少數遊戲,我當下在玩的時候還是會加減開啟,看個立體效果;俯視薩爾達三角神力2,在 3D 效果之下,空間高低差看起來很有感。

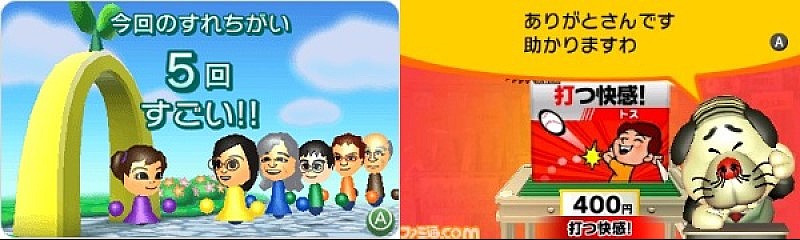

3DS 讓我比較有印象的是任天堂諸多新奇的應用。例如:擦身而過的連線機制,帶著 3DS 的玩家如果與另一個玩家擦身而過,會互相交換遊戲虛擬資訊,還能遊玩小遊戲。當時如果去日本旅遊,都會帶著 3DS 逛街隨便擦隨便連,回到飯店開啟機器,看看當天邂逅的成果如何。

另一款主打爽快小遊戲的販賣店,需要透過內購取得小遊戲,但能透過解任務、使用殺價券、幫老闆解決煩惱等等,拿到折扣買遊戲;內購機制都能化為遊玩流程,不愧是你老任。

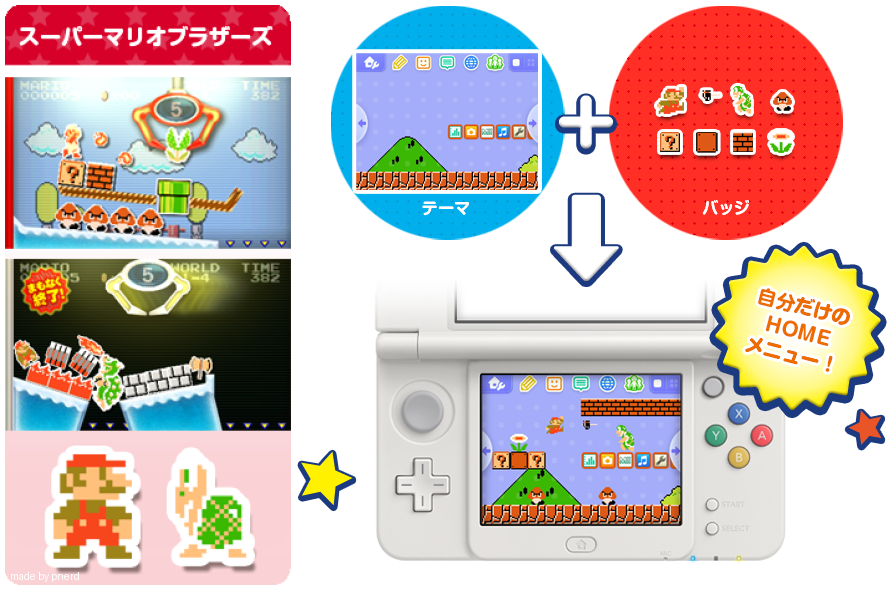

夾娃娃機遊戲,夾到的徽章能裝飾在主機的佈景主題,非常妙!

WiiU

結合 NDS 的雙螢幕元素與體感革命成功的 Wii,誕生出有著平板控制器的主機 WiiU,遊玩時會有電視與平板,分開獨立的畫面。兩強相加,成了吧!?並沒有,任天堂從 WiiU 發售沒多久,即陷入了低潮,慘到連續三年都沒啥賺,是建立電玩霸業以來,摔的最慘的一次。

創意跟怪異常常是一線之隔,端看該 Idea 能否簡單與直覺的運作,WiiU 的這塊平板算是吃了個憋,製作方難以為其開發,玩家也未必覺得更好玩。但我很喜愛老任的堅持,想辦法透過新的硬體特性,帶來不同的遊玩體驗,不以成敗論英雄;在上面的努力與教訓,將由後來的 Switch 發揚光大。

說到活用平板螢幕的遊戲,本家同樂遊戲 Nintendo Land,徹底活用了第二螢幕平板控制器。

我前陣子剛破完的星戰火狐零和警備隊,著實令我驚艷;徹底活用了第二螢幕的視角,一個是開飛機、一個是盯監控器的塔防,體驗獨特。

我的第一款 WiiU 遊戲是皮克敏3,後來移植到 Switch,至今依然是我最愛的遊戲之一。主機的銷量與聲勢雖然都很鳥,但我還是玩得很開心。

本家出品或發行的遊戲,如箱庭小品探索,不能跳只能走路移動的奇諾比奧隊長、咚奇剛熱帶急凍、神奇超人101,等等都非常好玩。

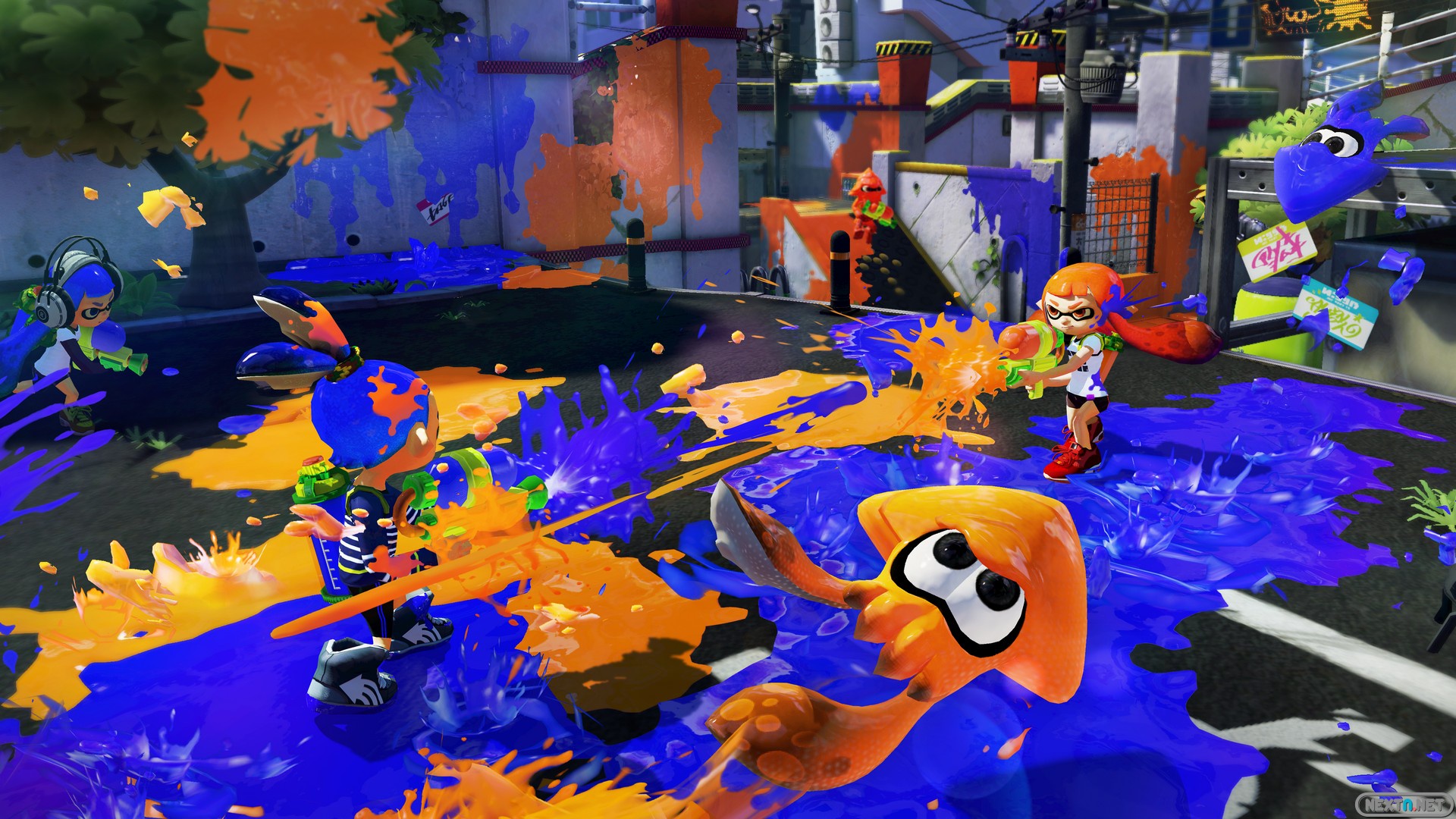

此時也誕生了有著動作元素的線上射擊遊戲,以噴漆塗地為核心玩法的 Splatoon,相隔皮克敏近 14 年的全新遊戲,成為任天堂的招牌之一。

Switch

可以接電視玩、可以立在桌面玩、也能整台拿著玩,不論是通勤還是棒賽,想怎麼玩就怎麼玩;Switch 是我最愛的主機,對於搭車上班的我來說,零碎時間都能掏出來打個電動,爽。

首發時有搶到主機,曠野之息連玩數週,沒日沒夜,多年過去,仍難以忘懷當初的感受。

策略撿寶遊戲皮克敏,從三代到四代一共十年的等待光陰,是繼曠野之息,實際畫面公佈後,最令我開心與振奮的遊戲;當時人在日本旅遊,在飯店一大早爬起來看 ND,看到皮克敏新作遊玩畫面,睡意頓失XD。

拆卸兩隻搖桿後,雙手各拿一個,可帶來更細微的體感操作。跟 Wii 搖桿一樣,單支可橫向握持,分享給別人一起遊玩。名為 Joycon,意旨帶來 Joy 的 Controller,撇除飄移問題,這手把不論是功能面或是其傳達的概念,都很棒!就是他媽小了些,手感差了點。

雙手握持 Joycon ,能伸長與轉彎拳頭的格鬥遊戲 Arms,打起來很好玩也很爽快,既能同樂,也有鑽研之處,是我很愛的 Switch 遊戲之一。

活用 Joycon 特性,且帶有組裝勞作趣味的紙板 Labo 系列,共買了三款,其中 VR 與交通組的體驗還算不錯,只是講白了遊戲都太鳥,遊玩價值甚低,而且超占空間,很困擾XD。

除了切換遊玩的便利性,Switch 還給我一種 All in One 的感覺。除了最新陣容以外,還能玩到很多上述舊主機,甚至更早期的街機遊戲,而且也開始移植部分 Gamecube、Wii 時期的作品,加上海量獨立遊戲,讓人一直玩一直爽。

回想起來,在 Switch 上最喜歡的獨立遊戲,是令人極度沉浸其中、動作與探索兼具的空洞騎士,以及復古手繪動畫風,滑稽搞怪的 Cuphead,非常期待這兩款遊戲之後的續作。

作為純掌機的 Lite,螢幕反光很鳥,但依然是很棒的掌機,拿起來還比大台 3DS 輕。

Switch 上的本家遊戲,以我的角度來看,頂得很頂,混水摸魚的也是有,最想鞭的莫過於 Switch Sports;把上面提到的 Wii Sports Resort 擺出來,豐富度與創意呈現上,簡直天壤之別。Switch Sports 中庸、貧乏,完全不像老任水準的遊戲。

雖是最愛主機,可以臭的倒也不少,尤其集中在硬體:超弱的 Wifi 接收能力、螢幕反光、性能差強人意、手把很容易出問題等等。

而遊玩時間統計,相對來說很好處理的軟體面功能,自始至終都是殘廢等級:同時用多台機器遊玩,主機上無法顯示單一帳號單一遊戲的時間總和、App 無法顯示精確時數(例如 235 小時只會顯示 200 小時以上)、每日遊戲紀錄只顯示一週的區間。明明 3DS 的統計功能就已清清楚楚一目了然,實在不懂 NS 上折衷的理由是什麼,而 My Nintendo 就是一顆星的殘廢 App。

總結

老任四十年來在電玩領域的發展,始終不變的核心就是「獨創」,從手把遊玩方式的演進可見一斑;並搭配「好玩有趣」的遊戲,軟硬一體的電玩體驗,是任天堂本家能夠穩定發展的根本。

從小開始玩任天堂機子的我,至今 25 年的遊玩經歷,雖然沒有完整跟到所有主機的發展,不過想玩的、能玩到的,我都持續跟上和補玩。

即將邁入 NS2 新主機的階段,萬分期待之餘,留下此篇回顧文章,供未來忙碌的自己回味,也讓沒有接觸過以前主機的新玩家們、曾經或至今仍是任系主機的老玩家們,賞析一番。

感謝觀賞。

雜亂閒聊

這麼長的文,是他媽有沒有人能看到這邊!?XD 以下就是亂七八糟的閒聊,能看到這的就再隨意看看吧。

過往的主機大戰,總是令人津津樂道,硬體技術、軟體陣容、商業策略,各種綜合的比拚,真的是非常精采;各陣營力求進步,玩家們能有更好玩的遊戲,市場越做越大,形成一種正向循環,讓電玩產業蒸蒸日上。

- 超任、Sega MD、PCE

- N64、Sega Saturn、PS1

- GC、DreamCast、PS2、Xbox

- Wii、PS3、Xbox 360

- WiiU、PS4、Xbox One

綜觀任天堂電玩事業的發展,紅白機的盛況後,風靡一時的 Wii 與 NDS,而後就是如今萬劍歸宗的 Switch。幾次的大起大落,讓我偶爾會有「NS2 是再創高峰,還是由盛轉衰?」的疑問。

當然對我這愛好任天堂遊戲的玩家來說,這僅是茶餘飯後、剔牙挖鼻孔的閒聊罷了,只要本家依然維持其製作遊戲的品味與水準,我是一定把錢掏好掏滿XD。

雙螢幕/觸控/麥克風的 NDS 與帶來體感革命的 Wii,任天堂在這兩台機器上,將創意發揮得淋漓盡致,名利雙收;不過鮮明突出的硬體特色,卻未必能讓遊戲更好玩,3DS 與 WiiU 就出現這種跡象。

說道 WiiU 的慘澹,我覺得當時本家的陣容也很堅實,各系列都有作品,但銷量就是起不來;遠因應該是任天堂自家的遊戲影響力,逐步消退中。

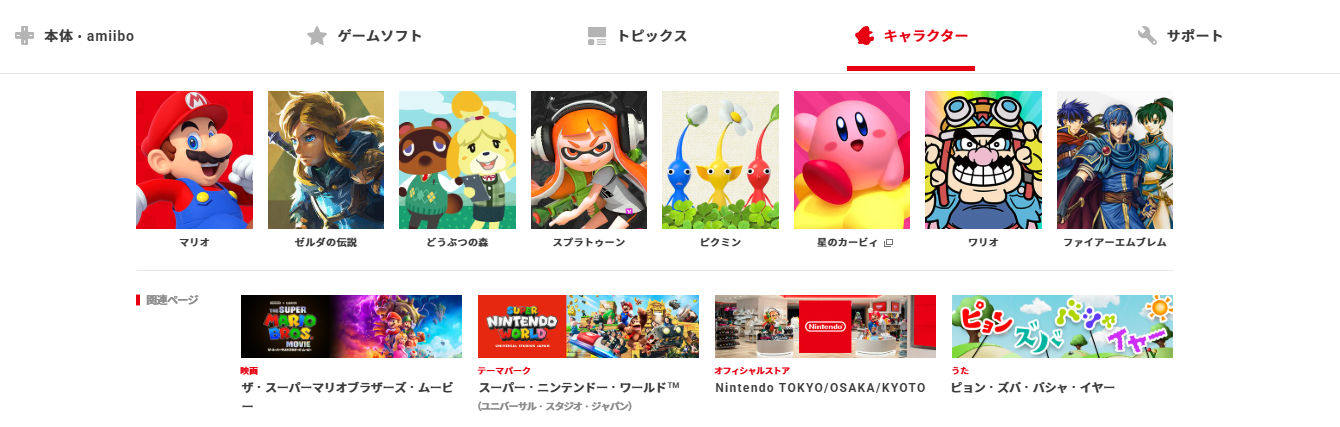

任天堂內部分析與規劃中長期策略的管理層,也是很厲害,有意識並認清這一點,因此這家傳統的京都公司,就慢慢開始了很多嘗試,也可說是轉型,以遊戲 IP 為主軸去延伸:

- 進入環球影城主題樂園

- 周邊商品的經營,如 Amiibo 模型玩具、開設 Nintendo Store 販賣各種周邊商品

- 積極與各產業做聯名行銷

- 製作電影

- 近期則賣起了鬧鐘、開設串流音樂

早從 Wii 與 NDS 的時代,任天堂在公司的中長期戰略上,就有一個"擴大遊戲人口"的策略口號;藉由各種方式,擴展人們對其 IP 的認識,潛移默化,從各種管道一瞥自家核心業務:軟硬一體的遊戲魅力。

沒有因 WiiU 的失敗而縮編或是懷疑自己企業「獨創」的核心價值,也沒有一味地想要賺取手遊快錢的貪婪,忘記自身的長處優勢。按部就班地執行著上述種種策略,雖然還是有不少進步空間,但近 10 年來的佈局與努力,成果已開始顯現。身為長年的任粉,看在眼裡、爽在心裏XD。

對一家有著遊戲 IP 隨手一抓,都有二三十年以上的公司而言,如何將自身遊戲招牌,越擦越亮,是很重要的課題,老任在這點也做得非常用心。

過往平台本家的遊戲,官網幾乎都有留存基本介紹;紅白機的遊戲,網站甚至都重新設計過。本家早期奇特的西遊記文字冒險遊戲,唐僧騎機車XD。

定期推出的期刊目錄,Nintendo Magazine,把遊戲包裝得好像時尚雜誌般的介紹。

知名遊戲系列,如薩爾達、皮克敏、FireEmblem,有著各自專屬入口網站,詳細描述世界觀與設定

皮克敏網站有很多不錯的桌布可以下載!

當然最重要的點還是「新的作品好不好玩?」。Switch 上的本家遊戲,以我的角度來看,頂得很頂,混水摸魚的也是有。最想鞭的莫過於 Switch Sports,把 Wii Sports Resort 擺出來(在上面 Wii 的段落有提到),兩者豐富度與創意呈現的差異是天壤之別,Switch Sports 既中庸又貧乏,完全不像老任水準的遊戲。

吹這麼多,任天堂還是有很多機掰點,該臭的還是要臭:

- 僅重視歐美日市場,亞洲玩家的權益慶慶菜菜,語言翻譯近年已到位,但到現在為止,還是沒有點數兌換實體物品的福利,操你的有夠沒人權。

- 網路連線的品質差強人意

- 不怎麼吸引人的 NSO 進階會員訂閱

- 上面說到的時數紀錄等等

還有一點是自己比較不樂見的,風格主軸日趨單一。Sony 往大作、劇情類遊戲發展,不太想發展趣味類型的遊戲,那 Switch 火熱時期的老任,則是走向光譜另一端,幾乎只有可愛卡通化風格。

例如薩爾達,從天劍開始,後續四部新作品都是卡通/動畫面貌,以往較為成人/科幻/寫實的遊戲發展,幾乎是零(只剩密特羅德)。連皮克敏這種,融合環境寫實與卡通造型的遊戲,最新作整體都往卡通化靠攏。雖然我本身是喜歡可愛的卡通風格,但還是會希望老任能有較為多元的畫風。